Kurz & Bündig

Die National-Liga (NL) wurde am Wochenende vom 15./16. Juli 1933 in Vevey als eine von drei eigenständigen Abteilungen des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) gegründet. Nach 70 Austragungen der Meisterschaft in der National-Liga A und ab 1944 in der National-Liga B beschlossen die Klubvertreter im Juni 2003 die Umwandlung in die Swiss Football League (SFL). Als dritte Kraft neben der Ersten Liga und der Amateurliga ist die SFL verantwortlich für die Organisation und die Durchführung der Profifussball-Meisterschaften in den beiden höchsten Spielklassen der Schweiz, der Super League (ehemalige NLA) und der Challenge League (früher NLB).

Seit der Umwandlung von der National-Liga in die Swiss Football League auf die Saison 2003/04 hin treten in der Super League die zehn besten Klubs des Landes gegeneinander an, die Challenge League als zweithöchste Liga wird seit 2012/13 ebenfalls aus zehn Mannschaften gebildet, davor waren es 16 bis 18. Dieser heutige Zustand ist der (vorläufige) Abschluss einer wechselhaften Periode, in welcher die Zusammensetzung der beiden höchsten Ligen wiederholt verändert worden war. In der NLA spielten zwischen 1976 und 2003 jeweils zwischen 12 und 16 Teams, in der NLB zwischen 12 und 24 (!) Mannschaften. Gleichzeitig wurde auch der Meisterschaftsmodus immer wieder abgeändert. Vor dieser Zeit der ständigen Veränderungen herrschte seit Anfang der Vierzigerjahre bis in die Saison 1975/76 mit je 14 Klubs in der NLA und der NLB eine Zeit der Kontinuität.

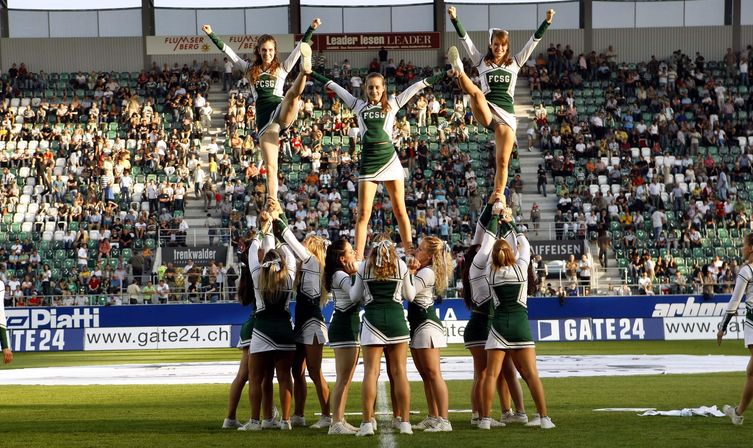

Zusammen mit der Vergabe der EURO-Endrunde 2008 in die Schweiz und nach Österreich führte dies zu einer dritten Phase der Modernisierung der Schweizer Fussballstadien nach den Zwanziger- und den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts. Als erstes Stadion wurde der St. Jakob-Park in Basel eingeweiht (2001, Ausbau 2007), anschliessend das Stade de Genève (2003), das Stade de Suisse Wankdorf in Bern (2005), die Maladière in Neuchâtel (2007), der Letzigrund in Zürich (2007), die AFG Arena in St. Gallen (2008), die swissporarena in Luzern (2011), die Stockhorn Arena in Thun (2011), die IGP Arena in Wil (2013), die Tissot Arena in Biel (2015), der LIPO Park in Schaffhausen (2017) und das Stade de la Tuilière in Lausanne (2020). Weitere Projekte in Zürich, Aarau und Lugano befinden sich in der Planung.

Die erfolgreichste Schweizer Klubmannschaft und damit Schweizer Rekordmeister ist der 1886 gegründete Grasshopper Club Zürich. Die Zürcher sicherten sich seit 1898 nicht weniger als 27 Meistertitel (1 davon inoffiziell) und 19 Siege im Schweizer Cup.

Seit der Gründung der National-Liga im Jahr 1933 gewann der FC Basel 20 Meistertitel, die Grasshoppers deren 19. Dahinter folgen der FC Zürich (11), Servette Genf (10), der BSC Young Boys (9) und Lausanne-Sports (5). Seit 2001 teilten der FC Basel (12 Titel), der BSC Young Boys (4), der FC Zürich (4), und die Grasshoppers (2) alle Titel unter sich auf und untermauerten damit ihre Vorherrschaft im Schweizer Fussball.

Palmarès ab 1898

| Grasshopper Club Zürich | 27 Titel |

| FC Basel 1893 | 20 Titel |

| Servette FC | 17 Titel |

| BSC Young Boys | 16 Titel |

| FC Zürich | 13 Titel |

| Lausanne-Sports | 7 Titel |

| FC Aarau | 3 Titel |

| FC La Chaux-de-Fonds | 3 Titel |

| FC Lugano | 3 Titel |

| FC Winterthur | 3 Titel |

| Neuchâtel Xamax FC | 2 Titel |

| FC Sion | 2 Titel |

| FC St.Gallen | 2 Titel |

| Anglo-American FC ZH | 1 Titel |

| AC Bellinzona | 1 Titel |

| FC Biel | 1 Titel |

| SC Brühl St.Gallen | 1 Titel |

| Cantonal Neuchâtel FC (ab 1970 Neuchâtel Xamax) | 1 Titel |

| FC Etoile-Sporting ChdF | 1 Titel |

| FC Luzern | 1 Titel |